艺术展览 | 观书之姿——中国历代读书姿态文化艺术展

为深入贯彻落实党的二十大精神,更好地发挥和加强图书馆在美育教育方面的作用,为读者提供多元化、更具吸引力的阅读推广形式,推进阅读和美育的深度融合发展,广泛开展全民阅读活动,我馆积极参与中国图书馆学会阅读推广委员会举办2024年度“艺术与阅读”美育展览活动,于图书馆一楼创意馆展厅举办“观书之姿——中国历代读书姿态文化艺术展”,欢迎广大师生前来观展。

展览海报

身体的简单动作或姿势往往具有符号化的象征意义,传递着思想,承载着人类的文明与历史。在早期人类的绘画中,尽管他们无法精确描绘人体结构,但他们运用简洁的肢体动作和器物符号,记录日常生活,表达对神灵的敬畏。这种表达方式在高度符号化与系统化之后,演变成了文字,成为“文学”的基本单元,也是构成“视觉传达”的最小单位。

“观书之姿——中国历代读书姿态文化艺术展”通过历代人物读书图像,意在展示不同历史背景下人们的阅读场景。展览借助砖石、绢布和纸张上的绘画,以及相片展现阅读画面,使我们得以窥见中国历代人们阅读的场景,所处的环境,背后所隐藏的历史信息。

展览分为四个部分:“居无室庐,幕天席地”“扶案雅赏应书香”“偷得浮生半日闲”与“风华阅世梦书舟”。借助“阅读姿势”为基本切入点,通过历代绘画与现代摄影展现中国阅读文化的变迁,揭示了人们对于知识的渴求,以及阅读在他们生活中的重要地位。

此外,展览使我们重新审视阅读文化,体会对知识的敬畏,对生活的热爱。这也为广大广商学子提供了一个窗口,从中窥见中国文化的博大精深,以及中华民族对于知识的传承与坚守。

01 | 居无室庐,幕天席地——五代之前的读书之姿

在我国古代初期,阅读堪称一项奢侈行为。这主要因为教育被贵族所掌控,从而使得早期的阅读场景往往洋溢着贵族气息,其中最重要的元素便是“跪坐”这一特殊的读书姿势。这种姿态源自远古的祭祀文化,但随着西周末期的礼崩乐坏,“跪坐”失去了祭祀属性,转变为贵族维护身份的一种“姿态”。

“跪坐”亦称“安坐”,是上层贵族的礼仪性坐姿。在汉代画像石中的“安坐观书图”可分为三类:一是生活场景,如贵族观刺图,这里的刺指的是名帖。此类画像在汉代画像中较为罕见。二是讲经场景,在佛教传入中原之前,各家都有讲经活动。三是庠序图,庠序即学校,图中常见学子捧卷阅读。

随着历史发展至儒家文化兴起阶段,阅读逐渐普及至民间,贵族教育垄断地位被打破,更多人士得以接触书籍,“跪坐读书”的观书姿态也随之传播开来。然而,随着椅凳、绳床、胡床传入中原,以及帝王宝座的出现,跪坐的平衡被打破,跪坐只剩下“跪拜”。在秦汉以来的专制制度下,跪拜几乎成为忠君的象征。此后,跪拜礼仪贯穿整个古代社会,成为尊卑高下之别的标志。人对天、子对父、臣对君、下对上的跪拜礼仪,成为身体政治最显著的表达仪式。

东汉之后,随着政局的不断动荡,一批隐世高士的出现,礼仪性的观书姿态亦被打破,一种更符合个性的读书姿态将其取而代之。

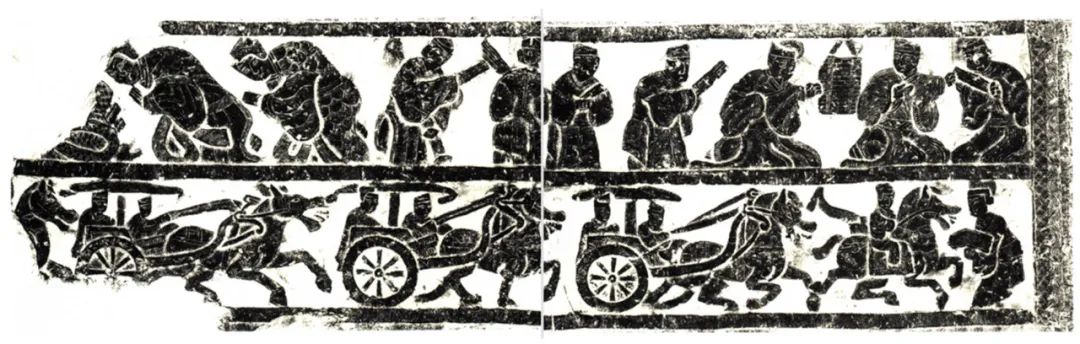

观刺交谈画像石拓片

在汉代画像石中的图像中,关于阅读的姿势基本上为坐姿。汉代以前的坐姿,包括蹲踞、箕踞、坐(即跪坐)、跽、跪、拜等,除了蹲踞与箕踞之外,其它四种坐姿均以双膝触地为基本特征,为礼仪范畴内的姿势,为贵族所专有,几乎与平民阶层无关。加之,贵族对于教育的垄断,读书也被纳入知礼、入仕的范畴之内,读书之姿也成为了对于知识尊重的一种体现。

于是,“正坐”成为了中国古代早期的观书之姿。正坐,又称之为安坐,是贵族社会圈内的体面性坐姿,用于日常生活、会客、宴饮仪式中。“正坐”作为一种极其重要的礼仪受到诸多的规范与约束。自周代一直到两汉社会,“正坐”作为一种上层社会基本的坐姿保留的时间相当长。

正坐其实源于祭祀仪式中的尸祭,尸祭是三代时便有的一种祭祀祖先的仪式。所谓的“尸”便是活人扮作的祖先神灵,尸祭即设尸祭祀。《礼记·曾子问》:“祭成丧者必有尸,尸必以孙,孙幼,则使人抱之,无孙,则取于同姓可也。”从文字中便能看出,尸祭是一种以子孙象征祖先神灵,以便使祭祀者心有所系,来祭祀、怀念祖先神灵的模拟性祭祀仪式。被选作祖先神灵象征的人一定要呈现安详而又庄严神圣的坐姿,不能随意为之。

在汉代画像砖图像中,“正坐”姿势也代表着身份与地位,例如这幅《观刺交谈图》。四个佩戴平上帻、身着广袖博衣的男子栩栩如生地刻画其中。中央横陈一张几案,案上摆放着一个方形的笥盒。几案的右侧,一只大狗和两只小狗欢快地嬉戏奔跑。几案后方,两位男子并肩而坐,其中一位手持物品,形态似为刺,正在观摩并指导;另一位则扭头向后,右手向前指着。左侧的两名男子恭敬地立于几案前:前者左手握着一盏圆盘灯,左手挡风,似乎为座上之人照明并交谈;后者则双手置于胸前,做出谈话时比划手势的样子。画面的中心围绕着这位正坐读“刺”的男子,这里的“刺”,指的是古代的名帖。

儒生捧卷阅读图拓片

《儒生捧卷阅读图》画面精心描绘了孔子周游列国的场景,以及孔子弟子虔诚拜见项橐的情境。画中的人物形象栩栩如生,生动地展现了春秋战国时期学子们认真读书的姿态,展现了他们对知识的渴望与追求。同时,画面中“悬书于梁”的细节,也精准地呈现了春秋战国时期书籍的保管方式,为我们揭示了那个时代的文化风貌。

牛角挂书图轴

宋代胡彦龙的《牛角挂书图》以“牛角挂书”之典故为创作蓝本,细腻描绘了主角李密骑牛苦读的情景,并巧妙地将宰相杨素偶遇的场景融入其中。

画面左下角,李密端坐于牛背之上,神情专注,一手轻置腿间,一手则紧握书卷,沉浸在知识的海洋中。其身后,一座巍峨的山石巧妙地拉开了人物之间的空间层次,同时山石之上的松树枝条自然垂落,宛如引路的使者,将观者的视线牵引至画面的右上方。松枝掩映之下,丞相杨素及一众侍者的身影若隐若现。其中,一位侍者手持“婴”(扇),这一细节无声地彰显了主人身份之尊贵。整幅画作构图精巧,线条流畅,既展现了宋代绘画的精湛技艺,又深刻诠释了“牛角挂书”这一典故所蕴含的勤奋好学精神。

02 | 扶案雅赏应书香——宋元读书之姿

在唐代终结之后,社会经济迎来了迅猛的发展,生产关系亦经历了深刻的变革,这导致了阶级结构的重组。在北宋初期,受到重文轻武的思想影响,宋太祖为了稳固统治,恢复了科举制度,并不断完善。至宋仁宗时期,科举制度进一步开放,允许士族与寒门学子共同参与,为寒门学子提供了跻身权力中心的途径。此举不仅树立了正直廉洁的官风,还极大地提升了“阅读”在入仕途径中的重要性。宋代朝廷对科举制的重视以及对个人文化素养的推崇,使得宋朝成为士大夫与天子共治的时代,文人在社会中享有崇高的地位。在此背景下,书斋文化的兴起应运而生,书斋不仅满足了文人书画创作的需要,更成为他们读书学习的理想场所。

在南北朝时期,绳椅(又称绳床)开始传入中国,但最初仅限于作为佛教僧人的坐具使用,因此在魏晋南北朝时期的画作中,世俗人物基本不使用椅子。然而,至唐代中期,在唐王朝文化包容性的推动下,社会风俗转变,椅子开始流行,并引发了坐姿的革命。垂足坐逐渐突破传统礼制的束缚,成为普遍的坐姿方式。相应地,跪坐受到了强烈的冲击,至唐代末期已十分罕见。同样地,宋代的读书图中已很难见到跪坐的观书姿态。此外,宋人在绘制图像时,显然带有明确的目的性。两宋之间的政治环境存在显著差异,现存的读书图主要以南宋时期的小品山水画为主。由于南宋特殊的政治环境,读书图常常与山水画联系在一起,表达隐逸情怀。因此,本章将北宋的读书诗与南宋的观书图进行对比,同时展示两宋文人观书观念的转变。

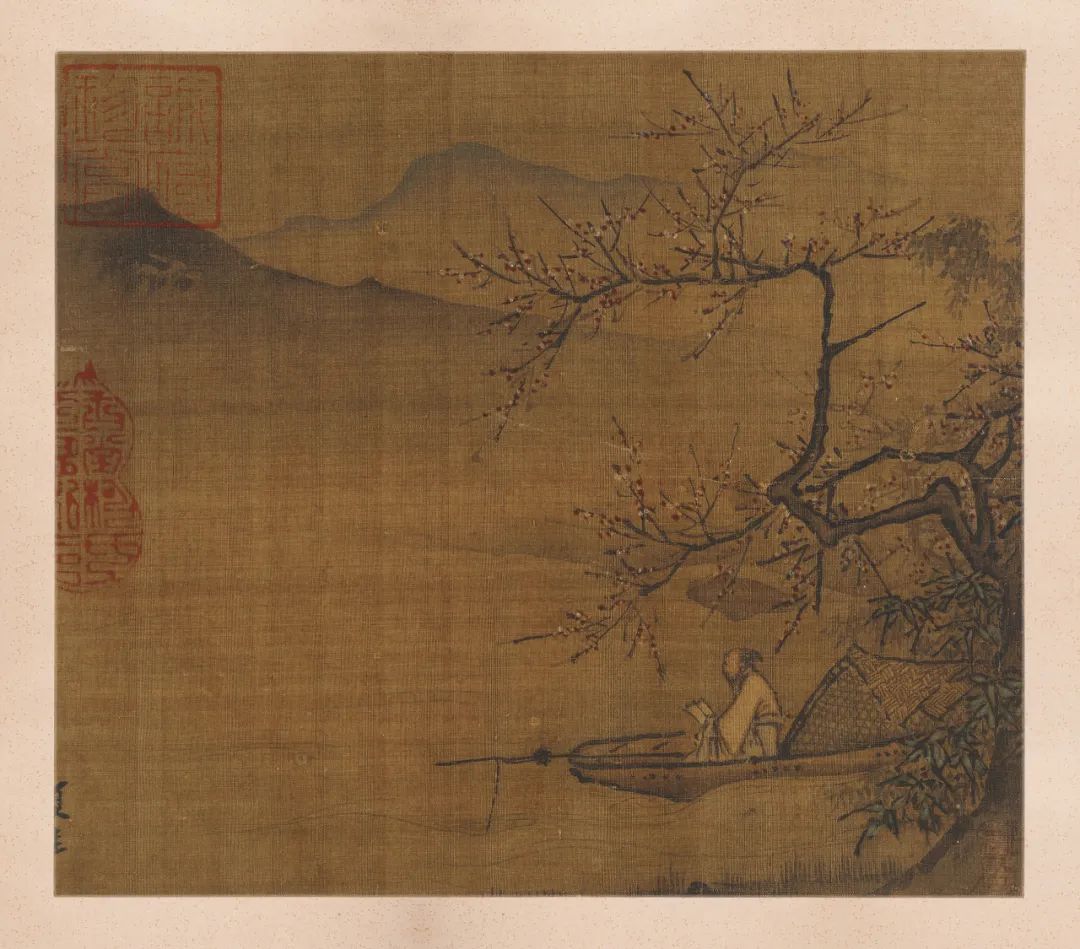

梅下读书图页

夏圭的《梅下读书图》描绘了一名高士在舟中盘腿而坐,阅读书籍。近景为一枝梅花,梅花下便是高士乘舟阅读的场景。这幅画面充满了诗意,且带有强烈的“渔隐”意味。

渔隐一词最早源于屈原的《渔父》,后世多将其理解为一种隐世的方式,与北宋早期的勤奋读书、积极入仕的态度形成了鲜明的对比。

山中观书图轴(左幅)

图中左侧一位高士,仰卧于松林之间,衣襟敞开,左手持书,右手挥毫于空中。高士全神贯注于书中,其右侧置有一方朱色马蹄砚与一件哥窑笔洗,这些细节皆透露出其非寻常寒门子弟的身份。躺读堪称最为轻松的阅读姿态,除阅读需求使得头部不得不由胳膊支撑外,其余身体皆由大地承载。阵阵松风,既体现了高士的宗教信仰,亦反映了其精神追求。

春山读书图轴

在王蒙众多山水画读书图中,《春山读书图》堪称一幅瑰宝。之所以如此,原因主要有二:一是其艺术价值非凡。王蒙的山水画,以繁密松秀的整体风格著称,每幅画作均呈现出元素丰富、用笔繁多的特点,需耗费千笔万笔方得完成。然而,通过其精湛的布局技巧,画作虽繁密却不显拥塞,虽密集却不显沉闷,彰显出独特的繁密松秀之美。在细节处理上,王蒙的笔墨技艺尤为突出,尤其擅长运用各种皴法,诸如披麻皴、解索皴、牛毛皴、云朵皴等。虽然《春山读书图》在整体风格及皴法运用上并未如《青卞隐居图》那般淋漓尽致地展现王蒙的艺术造诣,后者更被誉为山水画中的“天下第一”,但《春山读书图》的艺术水准亦极高,仅稍逊于《青卞隐居图》。

03 | 偷得浮生半日闲——明清读书之姿

明清时期的观书之姿可分为两大类别。其一,以隐逸山水为主题的观书图,这一传统源于宋代的书斋文化,并吸纳了元代读书图中的山水情愫。明代的文人特别推崇游山玩水。因此,明代涌现出众多描绘山水间读书情景的画作。与历代隐逸高士的读书图相较,明代的山水读书图更能突显高士沉浸书海之际,与自然和谐共处的意境。

其二,则是读书题材的人物绘画。明代末期,人物画逐渐鼎盛,读书题材的人物画亦随之崭露头角。同时,明清文人积极倡导女性接受教育并鼓励她们出版文集,此举直接推动了仕女人物读书图的发展。其背后原因是明清艺术消费市场的日益成熟和世俗化审美风尚的兴起,使得女性成为热门题材,女性读书图亦备受推崇。值得一提的是,在明清时期,随着读书图的功能性转变,观书之姿亦呈现出更加多元和丰富的面貌。这种丰富性与明代的写意花鸟一样,均源于创作者内心的不再拘谨,从而展现出肆意的个性。

卧游图册(十七开)之秋山读书

沈周在创作《秋山读书图》时与元代王蒙的画作风格有所不同。王蒙在《秋山读书图》中运用了丰富的笔墨技巧来展现秋季山水的雄浑壮美。相比之下,沈周的作品中,高士悠然坐于山坳之间,凝望着前方的留白之处。画中题诗巧妙地描绘出高士内心的静谧与超脱:“高木西风落叶时,一襟萧爽坐迟迟。闲披秋水未终卷,心与天游谁得知。”其中,“高木西风落叶时”直接勾画出秋季的景致,而“一襟萧爽坐迟迟”则表现出高士内心的宁静与从容。后两句“闲披秋水未终卷,心与天游谁得知”不仅传达了画家对自然的热爱与向往,更揭示出一种超脱尘世、与天地共游的精神追求。画中所展现的,既是高士眼中之景,也是画者心中所想,而这些深意,皆如诗中所述,成为观者所能感知的画者表达。

闲话宫事图轴

陈洪绶的《闲话宫事图》是明末读书仕女图的杰出代表。此图描绘的是汉代乐师伶元与美妇樊通德互动的情景。樊通德熟知成帝时期赵飞燕与赵合德两姐妹的故事,伶元在无聊之际,便请樊通德为他讲述,编撰了《赵飞燕外传》。画中,陈洪绶摒弃了传统人物图以大小论尊卑的观念,而是男女形象大小相近,呈现出互动情景。更值得一提的是,女性在画面中占据上方位置,成为画面的主导者。

曹大家授书图轴

此画描绘了班昭在宫苑小屋内授课的场景,班昭桌前执笔,华服少年肃立观摩,其他孩童则嬉戏玩耍。此画由清廷画家创作,钤有乾隆、嘉庆、宣统等皇帝的鉴藏玺印,足见统治者对此画的重视与推崇。

04 | 风华阅世梦书舟——当代读书之姿

广州商学院学子观书之姿,在新时代的背景下,同样展现出了多元与丰富的面貌。一方面,学生们深受传统文化熏陶,不少人在图书馆内选择一处静谧角落,仿佛置身于古代的书斋之中,沉浸于书海,与知识为伴,这种姿态既体现了对学问的敬畏之心,也展现了与自然和谐共处、内心宁静的美好意境。他们或坐或立,手捧书籍,眼神专注,仿佛能穿越时空,与历史上的文人墨客产生共鸣。

另一方面,随着时代的发展,广州商学院的学生们更加注重个性与自由。在图书馆的各个角落,可以看到他们以各种舒适的姿势阅读,有的倚靠在柔软的沙发上,有的盘腿坐在窗边,享受着自然光的沐浴,有的则利用现代科技,如电子书、平板电脑等设备,以更加便捷的方式获取知识。这种观书之姿的多样性,不仅反映了学生们对阅读方式的开放态度,也体现了他们追求个性化阅读体验的需求。

观书之姿,历经千年演变,自秦汉之“安坐”至魏晋之“席地而坐”,再至宋元之“卧窗”,明清乃至当代百态之阅姿,均折射出文化与时代之变迁。其变迁之中,外来座椅改变了身体姿态,魏晋归隐文化则重塑了精神风貌,宋元书斋文化营造了全新阅读环境,明清阅读风尚则展现了展现了性别平等与知识普及的初步成果,步入当代,随着科技的飞速发展,阅读姿态再次发生了翻天覆地的变化。电子书、在线阅读等新兴阅读方式的兴起,使得阅读不再受时间、地点的限制,人们可以随时随地享受阅读的乐趣。

“观书之姿”展不仅追溯古人阅读文化之源流,亦深刻反思当代阅读方式。在数字化浪潮之下,我们当如何保持对知识的尊崇与对生活的热爱?在繁忙生活中,我们能否觅得宁静时光,享受“偷得浮生半日闲”的恬淡?

“风华阅世梦书舟”单元展览图(部分)

本次展览通过展示阅读姿态,引导我们重新审视自身与阅读之关系。在快节奏现代生活中,我们或可从古人阅读方式中汲取智慧,探寻更为深刻充实的阅读体验。愿我们以阅读姿态为镜,重新发现阅读之美与力量,在忙碌的生活中,寻找属于自己的阅读天地。

展览现场