第八期新书推荐

“理想的书籍是智慧的钥匙。”列夫・尼古拉耶维奇・托尔斯泰的这句话精准指出了书籍对于人类认知的核心价值。钥匙是开启未知的工具,正如书籍是解锁心智的媒介,它能打破认知的局限,让尘封的智慧之门豁然开朗。广商图书馆新书推荐官已为大家甄选多本佳作,邀请同学们翻开书页,用这把“智慧之钥”解锁新知,在书籍的指引下抵达更辽阔的精神高地。

书名:《我们去往何方:身体、身份和个人价值》

作者:〔日〕上野千鹤子

出版社:中国友谊出版社

索书号:D440/64(弘书阁)

作者简介:

上野千鹤子,1948年出生于日本富山县,毕业于京都大学社会学、符号学、文化人类学专业,现任东京大学名誉教授,是著名的社会学家、日本妇女和性别研究的先驱研究人物,同时也是日本非营利性组织女性行动网络的理事长。她主张“女性主义并非女性凌驾于男性之上,而是追求男女平等。批判传统家庭观,关注老年女性问题”。主要著作包括《近代家庭的形成与终结》《父权制与资本主义》《一个人的老后》《一个人的午后》等。

内容简介:

这本书以如何将性别看作简单的“区别”,转向识别并拆解被制度化的“差别、权力”为问题意识,系统性梳理了性别平等议题从认知萌芽到实践探索的完整轨迹。首先揭示两性间自然属性的差异,如何在历史进程中逐渐异化为不合理的歧视性对待,而这种认知的转变正是女性解放意识觉醒的起点。随后,作者以全球与日本脉络交织的视角,展现了女性突破传统桎梏的演进路径,从最初尝试对参政权等合法权益的争取,到第二次浪潮对社会性别角色桎梏的猛烈冲击。随着女性主义运动的深入,女性学的登场为性别研究提供了学术支撑,将女性的生命体验逐步言语化、理论化,形成了实践与理论的双向滋养。书中进一步指出“女性”并非基于生理本质的同质整体,而是被话语建构的多元存在。最后,作者以“我们去往何方”的开放式结语收篇,主张在制度改革与日常生活层面稳步推进性别平等,也倡导在话语与知识层面持续“让女性在场”。全书为读者清晰呈现了女性主义的来龙去脉与前行方向。

精彩片段:

1.过去已经有过不少男性学者发表的女性论。国外有奥托·魏宁格、叔本华、格奥尔格·齐美尔等人,日本有作家渡边淳一、吉行淳之介等人,他们都写过分析女性的文章。可惜读完就会发现,这些纯粹是男人脑子里对女人的意淫。尽管如此,大家依然迷信“男人眼中的女人才是女人”。女人到底是什么?这个问题,女人自己最清楚,用不着男人来指指点点。

2.“将女性的生命体验言语化、理论化”,一直是女性学致力探索的课题。用学术化的表达来概括,便是“通过掌握语言资源,去定义自身的经历与体验”。

3.如今,女性主义的版图已遍及世界。同时,每个国家的女性主义发展,也都走出了一条拥有自身特色的探索之路。了解这段历史,对当今从事女性主义实践,以及被全球的女性主义浪潮所激励、鼓舞的人来说,必定会成为一种助力。了解历史对任何人来说,都能够有所助益。借此他会明白:那些我们视其为“传统”或“天经地义”的东西,一律能在历史之中找到起点和源头,而事务一旦有开端,就必定有终结。

推荐理由:

这本书是女性主义的历史地图,关于女性觉醒与未来趋势的困惑,都能在这里得到掷地有声的答案。

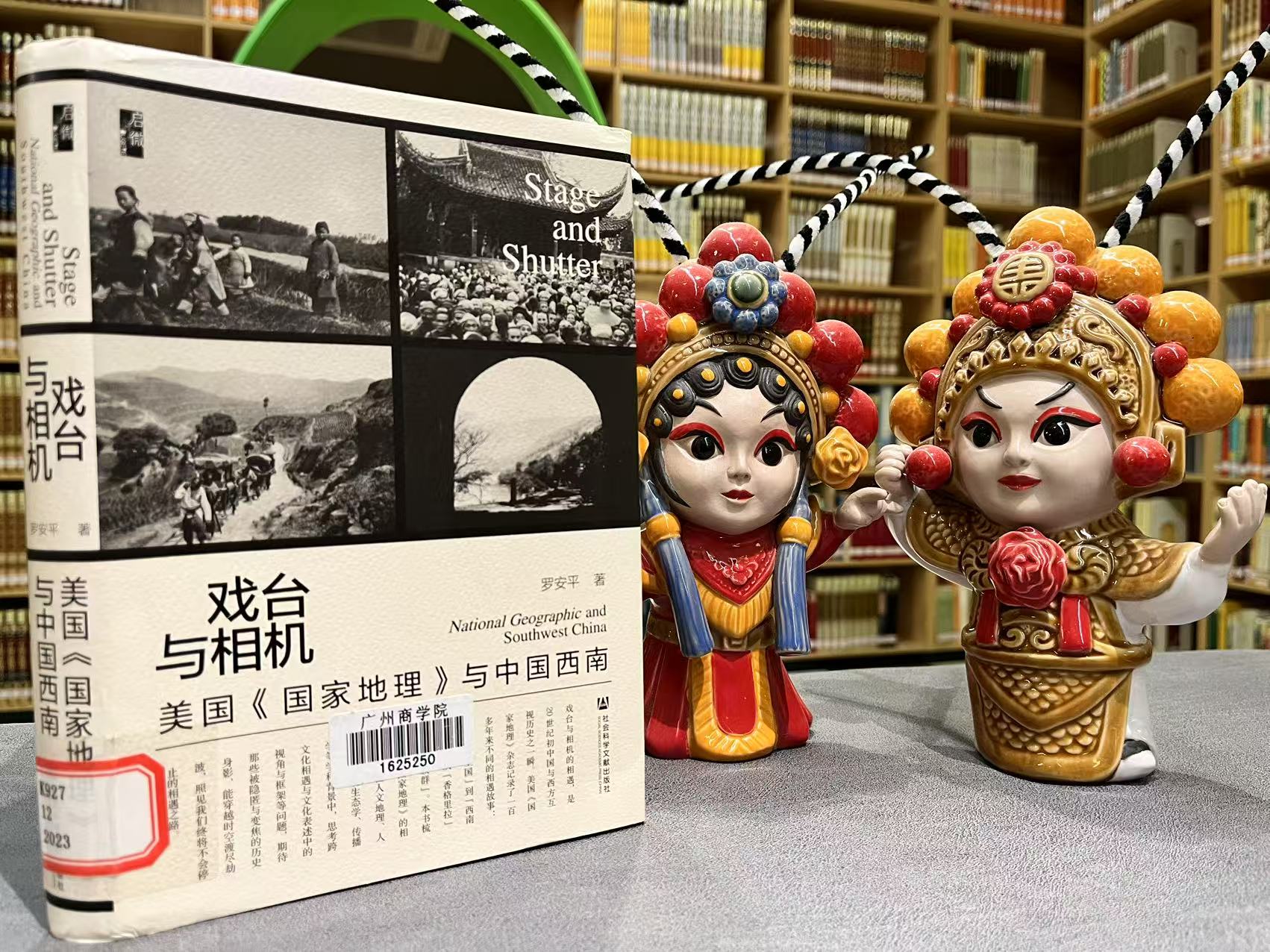

书名:《戏台与相机:美国<国家地理>与中国西南Stage and shutter:National Geographic and southwest China》

作者:罗安平

出版社:社会科学文献出版社

索书号:K927/12(弘书阁)

作者简介:

罗安平,四川大学文学人类学博士,西南民族大学新闻传播学院教授,美国俄亥俄州立大学访问学者,主要研究方式为媒介人类学、新闻传播学、文学人类学。《杜鹃花与弓弩手:民国时期美国<国家地理>的中国西南》是其最具代表性的专著。

内容简介:

本书回顾一本西方杂志在一百多年里对中国西南地区的书写,本着“我看人看我”的希冀,以及对人与人之间相遇故事的一丝好奇。在130余年的历史中《国家地理》讲述的中国西南故事庞杂而零碎,因此本书是对该书内容的一次“再发现”,以“植物采集”“西南道路”“生态文明”“多样族群”为叙述主题贯穿全书,分别涉及生态、政治、经济、文化等不同领域。首先从福雷斯特、威尔逊和洛克这三位“植物猎人”与“花卉王国”的互动故事入手,一方面通过“猎人”的眼光呈现西南的生态与人文,另一方面揭示其表述后面西方帝国的经济扩张和海外殖民背景。在“西南道路”主题中,经由藤条桥、背夫或马可.波罗等符号,作者分析西南地理空间何以被呈现为或“闭塞”或“开放”的不同图景。在大熊猫栖息地,《国家地理》的记者与作者一样都希望通过关注当今全球面临的重大问题——生态问题来探求人类前进方向上的多样风景。人的故事是本书讲述的最后一个主题,从傈僳族武士到木里王,从摩梭女郎到五彩民族,在《国家地理》的聚光灯下人来人往,留下了或晦暗或明亮的故事。

精彩片段:

1.那些被隐匿与变焦的历史身影,终将穿越时空渡尽劫波,照见中西方不会停止的相遇之路。

2.毕启留恋的“东方气质”是什么?除了背夫、江边码头的渔船与渔民、重庆郊外的坟场、犁田的水牛和农民、卖盐的货担郎等外,还有一条条道路:延伸至视线之外的蜿蜒山路、起伏不平的石板路、用竹子制作的悬索吊桥等,它们与福雷斯特、洛克等人在怒江上看见的各类藤条桥、吊桥一道,构成了一个“难以进入的中国”。

名人书评:

一百多年前,钱伯林抓住了都江堰附近一个小镇上戏台遭遇相机的一瞬间;一百多年后,罗安平从众人转头张望的那一刻,回看跨时代相遇时的那些斑驳光影,反思文化书写中的多重面纱,对一家世界级的知名杂志进行富有创见的批评。现在,中国已经进入世界舞台,而《戏台与相机》换上了新的镜头,等你来掌镜。

——马克.本德尔(美国俄亥俄州立大学东亚语言文学教授)

书名:《中国之翼》

作者:詹东新

出版社:上海文艺出版社

索书号:I253/1595(弘书阁)

内容简介:

本书以时间为脉络,串联起中国航空工业从萌芽到腾飞的百年征程,完整呈现了一代又一代航空人的奋斗史诗。开篇追溯中国航空业的起点,“航空之父”冯如受莱特兄弟飞行成功启发,变卖资产攻坚克难,最终实现了试验性飞行,孙中山亲往观摩赞叹不已。孙中山深知航空的重要性,提出“航空救国”理念,民国成立后将九项航空相关内容纳入国防计划,并创办多所国内外航校、组建航空处与飞机队,然而受时局不稳等因素影响,中国航空事业一波三折,近代航空事业在艰难险阻且复杂的背景下蹒跚起步。在航空人才培育与基地建设的关键阶段,江南小镇笕桥因中央航空学校的落户,成为中国航空人才培养的“摇篮”,从这里走出的一批批航空学子,为早期航空事业奠定了至关重要的人才根基。继而,“八角楼处”勾勒出新中国航空工业在特定历史条件下的起步轨迹。从红土地上搭建早期航空工业雏形,到海归女子所代表的归国人才群体带着先进技术投身祖国建设,记录着基层航空工作者默默无闻的坚守奉献。在国产飞机研制历程中,从运—10喷气大飞机的研制与波折,到ARJ21支线客机突破技术壁垒实现量产出口,再到C919大型客机取得适航证并开启商业运营的辉煌时刻。讴歌了中国航空“永不放弃、寻优勇进”的精神面貌和中国航空人无私奉献、无惧困难的拳拳红心。

精彩摘要:

1.他本想造艘军舰献给国家,但耗资太巨,非他能做,恰巧听说莱特兄弟飞行成功,就顺势而为,改研飞机。莱特兄弟发明飞机的消息,似黑夜中一道意外的光,照亮了冯如前方的路。从小对航空痴爱有加的他决意要成为第一个吃螃蟹的中国人——造出属于自己国家的飞机。

2.在山河破碎的旧中国,纵然有国际级航空大家王助、徐舜寿投入杭州飞机制造厂,有高志航等王牌级飞行员担任航校教官,也难翻起大浪花。笕桥小镇的航空热,不过似一颗流星,在漆黑的天空中闪划出一道炫目的亮光,很快消失在人们的视野中。

3.只需有块晒谷场之类的平坦地,运5就能平安起落。它也曾有过专机的风光,上世纪六十年代,制成可乘坐七人的专机,作为国礼分别赠予越南主席胡志明、尼泊尔国王马亨德拉。运5的命运之神不徐不疾,它从小黄牛到老黄牛,一路发展至今,显得那么从容不迫,即便早过了青春期,即便过了甲子之年,头上白发苍然,眼含委屈,也并不是无人问津,也并没有衰老多少,或者不想衰老——喷气机时代跟它并不对立。

名人书评:

中国大飞机寄托着中国人的大国梦想。一路坎坷,一路前行;哪里有困难,哪里就有战胜困难的优秀人才。这样的大无畏精神,这样杰出的中华儿女,值得我们用文字去为他们树碑立传。

——杨扬(中国矛盾研究会会长、上海市作家协会副主席、著名评论家)

推荐理由:

你是否好奇中国航空工业如何从一穷二白的“零”起点,一步步成长为翱翔寰宇的“参天钢铁巨鹰?”不妨翻开这本书,从冯如亲手打造的中国首架飞机振翅长空,到国产大飞机C919在东海之滨腾空而起,一同亲历见证中国航空从追赶到引领的沧桑巨变与辉煌征程。

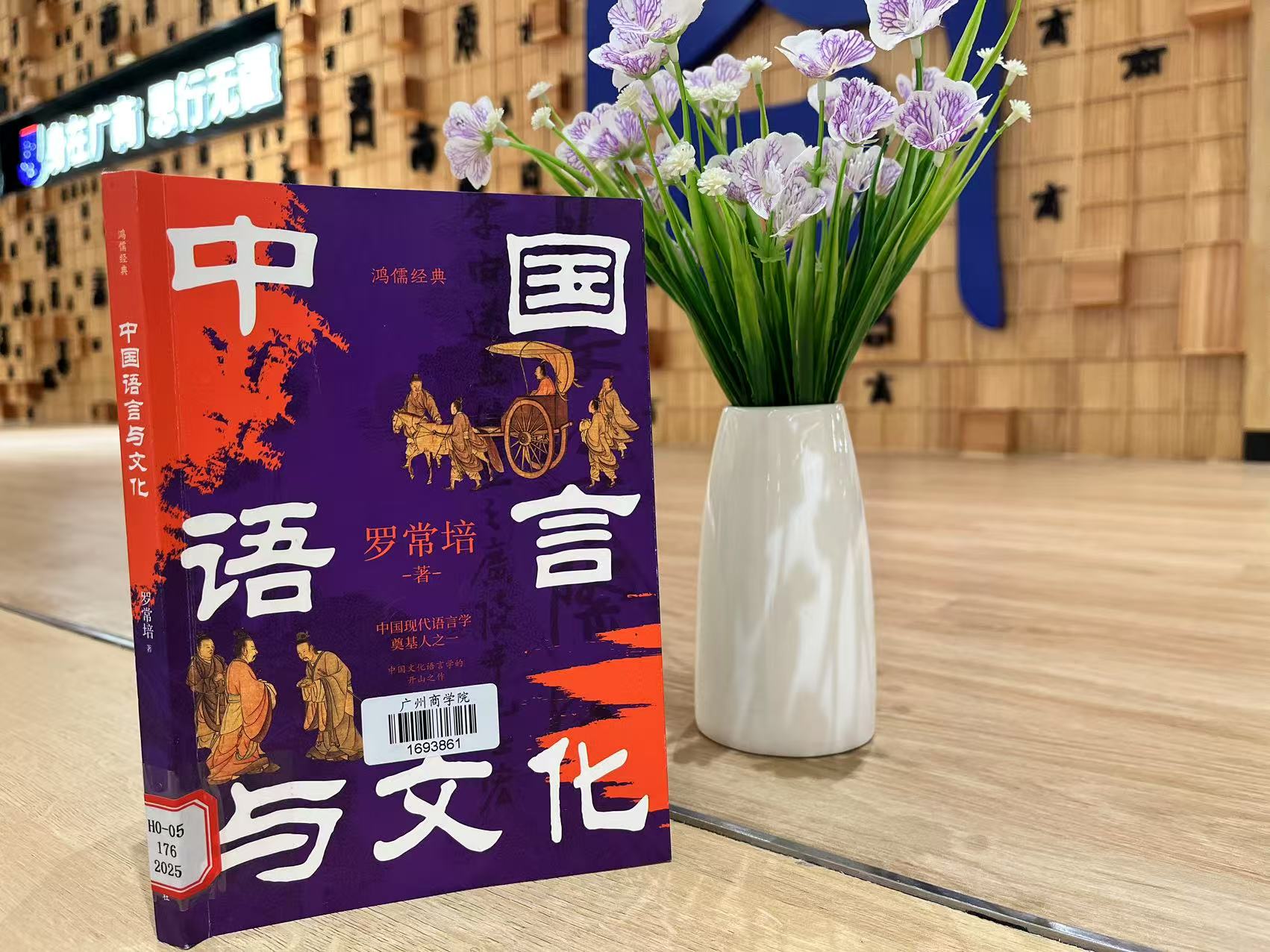

书名:《中国语言与文化》

作者:罗常培

出版社:广陵书社

索书号:H0-05/176(弘书阁)

作者简介:

罗常培(1899—1958),北京人,满族。语言学家,与赵元任、李方桂齐名,被称为早期中国语言学界的“三巨头”。曾任教于厦门大学、中山大学、北京大学,担任中国科学院语言研究所所长、哲学社会科学部委员。毕生从事语言学教学与研究。代表作有《唐五代西北方音》《临川音系》《厦门音系》《汉魏晋南北朝韵部演变研究》等。

内容简介:

书分为上下编两部分,上编“语言与文化”以六大维度系统阐释语言与文化的深层关联。其一,从语词的语源和变迁推溯过去文化的遗迹,如英语“pen”源于拉丁语“penna”,留存了西方古代以羽毛为笔的技术痕迹。其二,从造词心理看民族的文化程度,如在汉语与英语中拥有丰富且大量关于“牛”的词汇体系,折射出牛在古代农业与饮食文化中的核心地位。其三,从借字看文化的接触,详细梳理汉语借词的四种路径,包括声音替代、新谐声字、借译词、描写词。其四,从地名看民族迁徙的踪迹。其五,从姓氏和别号看民族来源和宗教信仰。其六,从亲属称谓看婚姻制度。下编“中国人与中国文”则将上编理论落地于汉语实践场景,首先确立“汉语是中国人精神世界的镜像”核心观点,从语言特质出发剖析民族文化心理的形成逻辑,随后梳理文学形态随语言演变的历程。继而转向国文教育实践,从课程设置角度提出“提倡中学国文教学法研究”“加强国语国音教育”的教学原则,并以亲身经验强调国文教学需兼顾语言工具性与文化内涵。同时从公共文化活动讨论语言教化与大众审美的衔接,分析误读字的类型与成因以规范读音,指出国语推广可借助注音或罗马字作为启蒙辅具并渐进回归汉字;并通过借字机制与戏曲声腔由昆曲向皮黄的演变,展示文化接触与声音系统的流变。全书以传统小学为功底,运用现代语言学方法,结合人类学、社会学、宗教学、地理学、历史学等多种学科方法和知识,全面分析了语言与文化的关系,拓展了语言研究的疆界,是中国文化语言学的开山之作。

精彩片段:

1.所谓“借字”就是以国语言里所羼杂的外来语成分。它可以表现两种文化接触后在语言上所发生的影响;反过来说,从语言的糅合也正可以窥察文化的交流。

2.可以代表中国文化的输出品,除了丝绸以外就得算瓷器,我们中国的国名China也因此竟被移用。当瓷器输入欧洲的时候,英国人管它叫chinaware,意思就是ware from China(中国货)。随后chinaware的意思变成ware made of china(瓷器),末了把ware也省去了,于是就变成了china。现在“中国”和“瓷器”在英文里的区别只有字首大小写的区别。